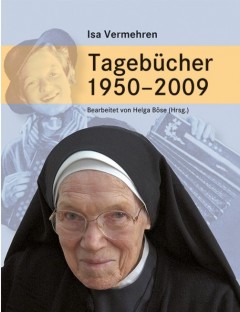

Isa Vermehren (1918-2009), die ich mehrfach in Bonn persönlich kennenlernen durfte, war nicht nur eine bekannte Kabarettistin der Berliner "Katakomben", sondern dabei auch eine mutige Kritikerin der Nazi-Diktatur, wofür sie ins KZ Ravensbrück kam. Sie konvertierte zum katholischen Glauben, wurde Ordensschwester (Sacre Coeur) und unterrichtete viele Jahre als Lehrerin in Bonn-Pützchen. Jetzt liegen ihre Tagebücher 1950-2009 vor. Isa Vermehren war eine kluge Beobachterin ihrer Zeit und selbstbewusste Glaubensmahnerin angesichts der Ideologisierung und des Niedergangs der katholischen Kirche in Deutschland. Man könnte sie in dieser Hinsicht als die deutsche "Mother Angelica" bezeichnen.

- Details

- Geschrieben von: Stefan Heid

- Kategorie: Leseempfehlungen

Römisches Institut der Görres-Gesellschaft

Römisches Institut der Görres-Gesellschaft